Historia del jardín y su evolución en el mundo

El origen del significado de la palabra jardín procede del hebreo gan, que significa proteger o defender, que sugiere, además, la presencia de una valla o cerramiento, y oden o eden, que significa placer o deleite. Por consiguiente, en el lenguaje actual, el jardín definido como la combinación de dos vocablos que denotan un recinto de tierra para placer y deleite.

Seguidamente pasaremos revista a la historia del jardín para placer por un conjunto de motivos. Cada modelo de jardín es reflejo de la relación concomitante hombre naturaleza y se podría considerar como una ordenación ambiental en correspondencia a la imagen de un mundo ideal.

En suma, los grandes jardines de la historia constituyen un vocabulario de diseño paisajístico con el que en estos últimos tiempos se está construyendo.

Orígenes del concepto de jardín

El concepto de jardín apacible se arraiga en la mitología, evidenciando que la disposición y organización de estos espacios reverdecen de prácticas ancestrales de cultivo y riego. Diversas tradiciones religiosas han imaginado el jardín como un paraíso al inicio o al final de la existencia, lugares de belleza eterna y tranquilidad. Por ejemplo, se describe el jardín prometido por Mahoma como un espacio de fuentes y bosquecillos donde los placeres terrenales se extienden por milenios, y el jardín del Edén bíblico, diseñado por Dios para Adán y Eva, se presenta como un vergel de árboles frutales y un río que se divide en cuatro brazos, símbolos de vida y conocimiento.

Este simbolismo perdurable del jardín como Paraíso infunde significado a expresiones culturales contemporáneas, desde títulos literarios como East of Eden (Al este del Edén) o Eden in Jeopardy (El paraíso en peligro) hasta nombres de lugares de esparcimiento como El jardín del Edén, evocando imágenes de un refugio idealizado.

La veneración de ciertas plantas y árboles como el olivo, el espino, la higuera y la vid en las antiguas culturas refleja su importancia no solo alimenticia sino también simbólica, representando fertilidad, vitalidad y sustento en contextos de escasez. Estos mitos y leyendas, que hoy pueden parecer distantes, han ejercido una influencia significativa en el desarrollo del pensamiento humano y en las civilizaciones antiguas, conformando un legado cultural que aún hoy en día moldea nuestras percepciones y afectos hacia los jardines, las plantas y la jardinería.

Babilonia, Egipto y Persia

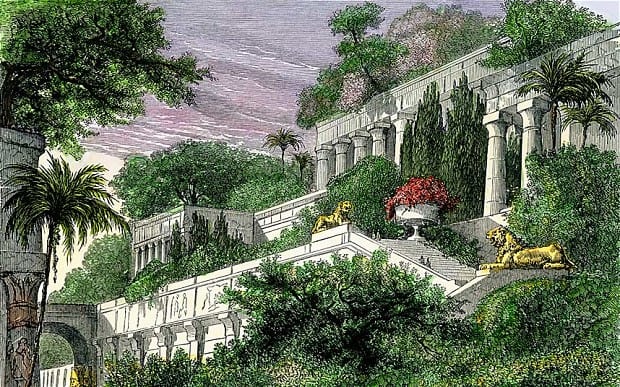

La configuración y diseño de los jardines han estado profundamente influenciados por las técnicas agrícolas ancestrales, ejemplificado por el huerto cercado, que sirve como prototipo inicial de estos espacios diseñados para el disfrute. En civilizaciones antiguas como las ubicadas en el Valle del Éufrates alrededor del año 3500 a.C., los jardines emergieron como expresiones de deleite, reflejando la prosperidad económica de las sociedades bien establecidas.

La implementación de sistemas de irrigación y estanques respondía a necesidades funcionales, proporcionando alivio en climas áridos y calurosos, y el cultivo estratégico de bosques de árboles ofrecía sombra esencial, protegiendo estos espacios con muros para asegurar su privacidad y seguridad. Las élites y líderes de estas sociedades residían en palacios rodeados por estos jardines meticulosamente diseñados, destacando los Jardines Colgantes de Babilonia como un ejemplo sin par, con sus terrazas ajardinadas y sistemas avanzados de riego que ascendían hasta los 90 metros, ofreciendo vistas espectaculares del entorno.

La cultura del antiguo Egipto, desde el 3500 al 500 a.C., enriqueció el diseño de jardines con un profundo simbolismo religioso y estético, centrado en plantas como el loto, el papiro y la palmera datilera. Los jardines egipcios, caracterizados por su estructura axial y elementos como estanques y macizos florales, cumplían funciones tanto ornamentales como simbólicas, enfatizando la conexión con lo divino a través de la naturaleza.

En Persia, alrededor del 500 a.C., los jardines alcanzaron una nueva dimensión de exuberancia, destinados al placer y al lujo, integrando sistemas de irrigación que evocaban los campos de cultivo y presentando una rica diversidad de flora. Estos jardines, rodeados por muros y torres, no solo servían como espacios de recreo sino también como expresiones de un cosmos ordenado, simbolizado por el diseño de los riachuelos que emanaban de una fuente central, reflejando los cuatro ríos del Paraíso.

Sorensen describe estos jardines persas como una reinterpretación estilizada del paisaje agrícola, donde el agua no solo irrigaba sino que también refrescaba, imbuidos de un profundo significado religioso y simbólico. Esta tradición, evidente hasta el siglo VI, ha dejado un legado duradero en la concepción de jardines, como lo demuestran tapices y artefactos de la época, que representan estas organizaciones paradisíacas, marcando una pauta en el diseño paisajístico que continúa inspirando hasta nuestros días.

España

La concepción islámica del jardín, originaria del Oriente Medio, trascendió fronteras y culturas, siendo adoptada y adaptada por diversas civilizaciones hasta llegar al norte de África y, eventualmente, a España en el siglo XIII. Este intercambio cultural enriqueció la idea del jardín paradisíaco con elementos del atrio romano, creando una fusión única en la península ibérica. La Alhambra de Granada se erige como el arquetipo más distinguido de esta síntesis, evidenciando la influencia persa en su arquitectura, el diseño de sus patios, y el uso simbólico y funcional del agua, reflejando semejanzas notables con los palacios de la antigua Persia.

La configuración de la Alhambra, un complejo palaciego fortificado construido entre 1350 y 1500, se adapta magistralmente a su entorno y al clima local. A pesar de la aparente falta de un plan organizativo unificador debido a su construcción en etapas, el conjunto arquitectónico responde de manera cohesiva a las demandas climáticas de la región. Los espacios interiores, protegidos por muros robustos, ofrecen un refugio sombreado y fresco, mientras que las ventanas abiertas hacia el paisaje permiten la entrada de las brisas, contribuyendo a la ventilación natural del palacio.

El diseño inteligente de la Alhambra incorpora estanques y sistemas de canalización de agua tanto en exteriores como interiores, no solo como elementos estéticos o simbólicos, sino también como soluciones prácticas para la refrigeración ambiental. Estas características de diseño, junto con pabellones abiertos que facilitan la circulación del aire, destacan la importancia del agua como un elemento vital que refresca, embellece, y enriquece el entorno, creando un ambiente sereno que invita a la contemplación y al disfrute sensorial.

La Alhambra, por tanto, no solo representa la culminación de la tradición islámica del jardín en España sino que también simboliza la fusión de influencias culturales a lo largo de los siglos, mostrando cómo la arquitectura y el diseño de jardines pueden ser un diálogo entre tradiciones, climas, y estéticas diversas, generando espacios que trascienden su funcionalidad para convertirse en obras de arte habitables.

México y California

El atrio o patio, elemento central del diseño del jardín español, constituye una característica distintiva que refleja una profunda conexión entre la arquitectura y el entorno, evidenciando la adaptación cultural y climática de este concepto a través del tiempo y el espacio. Esta tradición, arraigada en el legado cultural y climático de España, encontró una nueva expresión en el Nuevo Mundo, particularmente en México y Alta California, durante la expansión del imperio español en el siglo XVIII.

Las misiones establecidas por Fray Junípero Serra y sus compañeros monjes fueron pioneras en la incorporación del patio, diseñado con una fuente o manantial en su centro, caminos diagonales y arcadas circundantes adornadas con árboles frutales, hierbas y flores. Este diseño no solo se adaptó a las viviendas, sino que también se integró perfectamente al clima y al estilo de vida de la región, perpetuando el modelo arquitectónico español.

La evolución del concepto de jardín, desde sus orígenes en la Persia antigua y otras culturas del Medio Oriente hace 5000 años y a más de 15000 km de distancia, hasta su manifestación en el siglo XX, subraya la relevancia atemporal y universal del patio como espacio de transición entre el interior y el exterior. Más allá de los avances sociales y materiales, la disposición de un patio privado, que facilita una interacción directa entre los espacios internos y externos de la vivienda, se mantiene como una solución arquitectónica válida, especialmente en climas adecuados.

Esta continuidad y adaptabilidad del diseño del patio reflejan no solo una respuesta práctica a las necesidades ambientales y sociales, sino también un elemento de cohesión cultural que trasciende fronteras y épocas. La revitalización de este concepto en California hacia 1920 subraya su valor perdurable, demostrando cómo las tradiciones arquitectónicas pueden evolucionar y enriquecerse mutuamente en diferentes contextos, manteniendo su esencia a través de la integración armónica con el entorno natural y construido.

Grecia y Roma antiguas

En la antigua Grecia, la concepción de los espacios verdes y jardines era notablemente diferente de la que se observaría posteriormente en otras culturas. Las viviendas privadas eran modestas y se enfocaban más hacia la vida pública y los espacios comunitarios como el ágora, gimnasios, teatros y bosques sagrados. Los patios internos, aunque pavimentados y a menudo decorados con estatuas y plantas en tiestos, no reflejaban un gran interés en la jardinería como tal.

Sin embargo, se reconoce que durante el periodo de Alejandro Magno, los palacios griegos comenzaron a incorporar jardines lujosos, inspirados en las tradiciones de Persia y Egipto, indicando una apreciación de la importancia estética y funcional de los espacios verdes en el entorno palaciego.

La casa romana adoptó y adaptó el modelo griego, organizando las viviendas alrededor de un atrio o patio interior, que servía como un santuario de tranquilidad y protección contra los elementos y el bullicio exterior. A diferencia de los griegos, los romanos empezaron a integrar más elementos naturales y arquitectónicos en estos espacios, como estanques de piedra, mesas de mármol y estatuillas, aunque las plantas seguían presentándose en tiestos o macizos elevados, manteniendo una preferencia por la sombra proporcionada por los pórticos sobre el arbolado denso.

La cultura romana extendió la idea del jardín más allá de la ciudad, con aristócratas como Cicerón y Plinio el Joven construyendo villas en el campo que incorporaban huertos, claustros, cenadores, y terrazas llenas de flores fragantes. Estas villas, ubicadas preferentemente cerca de fuentes de agua para aprovechar temperaturas más agradables, representaban una fusión entre la granja y el espacio de ocio, marcando una evolución significativa en la concepción del jardín.

La Villa de Adriano en Tivoli es un ejemplo destacado de la expansión y complejidad de los jardines en la época romana, con un diseño que incluía múltiples construcciones, piscinas, estanques, terrazas, y estatuas, así como áreas ajardinadas diseñadas para evocar paisajes naturales y mitológicos, como el Valle del Templo, inspirado en los bosques del Monte Olimpo. Este enfoque refleja un avance hacia la irregularidad y la imitación de la naturaleza en la jardinería, una noción que sería retomada y valorada en el Renacimiento.

La transición de los jardines en la antigüedad, desde la funcionalidad y simplicidad en Grecia hasta la complejidad y la estética en Roma, demuestra una evolución en la relación de la sociedad con su entorno, marcando el inicio de una larga historia de jardines como espacios de belleza, contemplación y simbolismo.

Europa medieval

La Edad Media en Europa, un período marcado por la transición desde la desintegración del Imperio Romano hasta el albor de la Europa Moderna en el siglo XV, se caracterizó por su ambiente de aislamiento social y adversidad ambiental, como magistralmente evoca Hermann Hesse en su obra Narciso y Goldmundo. Durante esta era, dominada por guerras, disturbios y plagas, los espacios urbanos densamente fortificados dejaban poco margen para la creación de jardines con fines estéticos, priorizando en cambio el uso funcional de cualquier espacio disponible para la agricultura y la medicina herbaria.

Sin embargo, incluso en el contexto de estas fortificaciones, emergieron jardines dentro de los muros de castillos y monasterios, dedicados principalmente a la producción de alimentos, hierbas medicinales y flores para los altares. El jardín físico de los monasterios, dedicado al cultivo de plantas medicinales, destaca como un elemento crucial para la salud y la ciencia médica de la época, contribuyendo significativamente al desarrollo de tratamientos basados en hierbas para una variedad de enfermedades.

A medida que la situación política se estabilizaba y crecían el comercio y la riqueza hacia el final de la Edad Media, comenzaron a aparecer jardines en castillos y residencias señoriales, reflejando un renovado interés por el placer y la utilidad combinados. Estos jardines, rodeados por muros y diseñados con huertos, céspedes, fuentes, macizos florales y estanques, servían como escenarios para el entretenimiento, la danza, el banquete y el romance, representando un oasis de placeres sensuales en contraste con las adversidades del entorno.

Los jardines medievales, idealizados en baladas de trovadores y manuscritos antiguos, se describen como espacios de eterna primavera, donde la naturaleza se manifiesta en su forma más idílica, libre de contaminación y repleta de belleza y serenidad. Esta imagen, si bien idealizada, captura la esencia de lo que estos jardines representaban para sus creadores y usuarios: refugios de belleza, encanto y placer sensual.

Carl Theodore Sorensen, historiador danés, reconoce en los jardines medievales un profundo sentido artesanal que sentaría las bases para considerar la jardinería como un arte en la historia subsiguiente del diseño de jardines. La fusión de la artesanía, esencial en la Edad Media, con la estética y la ornamentación, evolucionó hacia una concepción del jardín como un espacio de deleite ornamental, marcando el tránsito de las prácticas utilitarias a una estética que valoraba el jardín tanto por su función como por su forma.

Este reconocimiento de la jardinería no solo como un oficio sino como un arte refleja un cambio fundamental en la percepción de los espacios verdes, desde sus orígenes funcionales hacia su apreciación estética, influyendo en el desarrollo de la civilización europea y en la valoración del paisaje y el diseño del jardín en las sucesivas eras, incluida la contemporánea.

Italia

A medida que la Edad Media fue progresando de la barbarie hacia un sistema político ordenado sobre la base del comercio, la rica aristocracia, a la que éste sustentaba también, prestó una atención creciente al refinamiento. Las circunstancias favorecieron el que esto fuera posible, en primer lugar, en la Italia del siglo XV.

Los reyes, príncipes y comerciantes de las ciudades-estado italianas echaban sus ojos atrás, al Imperio de Roma, en busca de guía e inspiración. De esta forma se inició el Renacimiento. En esta época tan ilustrada, la música, el arte, la ciencia y la arquitectura atrajeron sobre sí las mayores inquietudes.

Por lo que concierne al diseño de jardines, que ocupó un lugar equiparable al de las otras artes, los escritos de Plinio gozaron de gran influencia, textos que en la segunda mitad del siglo XV fueron parafraseados por Alberti. La teoría propuso que el jardín debía unirse estrechamente a la casa por medio de loggias y otras prolongaciones arquitectónicas en el paisaje. Se recomendaba el uso de terrazas y escalinatas para salvar las irregularidades del terreno y el trazado de una avenida o eje que debía servir de nexo entre todos los elementos y espacios del proyecto.

Los jardines del antiguo Renacimiento se diseñaron como centros de retiro intelectual donde sabios y artistas podían trabajar y discutir en el frescor del campo, apartados del calor y las molestias de un verano en la ciudad. Una de las primeras manifestaciones de los principios de Alberti es la Villa Medici, obra de Michelozzo para Cosimo de Médicis, realizada en 1450.

El emplazamiento fue escogido personalmente por el banquero Médicis sobre una ladera a las afueras de Florencia, desde la que se dominaba todo el plano y recibía, además, el favor de la brisa. Esta situación permitió satisfacer plenamente los propósitos expuestos por Alberti. La villa se adaptó a la topografía del terreno mediante la disposición de terrazas. La calzada de acceso seguía el contorno de la ladera hasta llegar a la terraza superior, que quedaba frente a la villa.

La casa se conectaba con el jardín gracias a una loggia o arcada. Sin embargo, la relación entre las terrazas superior e inferior era indirecta; una conexión tan necesaria como ésta no se plasmó en una escalinata con entidad, como hubiera sucedido en el siglo XVI.

Detrás de la casa se hallaba un giardino segreto, o jardín secreto, independientemente del resto del jardín. Éste era un lugar para estar solo, en secreto, oculto y tranquilo, en contraposición al otro jardín, que era más público, para el uso de huéspedes y visitantes, así como zona de paso para la servidumbre.

El proyecto de Bramante para el jardín Belvedere, en el Vaticano (1503), introdujo como peculiaridad sobresaliente en el diseño de jardines el enlace de terrazas por medio de gradas de obra. Los grandes jardines italianos, desplegados sobre laderas y construidos en fechas posteriores, explotaron al máximo este nuevo elemento, al igual que hicieron con el agua, de la que afortunadamente disfrutaban y que servía para suavizar los rigores del verano.

Probablemente el ejemplo más impresionante de maestría en el empleo de escalinatas y juegos de agua es la Villa d'Este, diseñada en 1575 por Pirro Ligorio. donde se dan cita los rasgos esenciales del prototipo de jardín italiano.

La ordenación de avenidas flanqueadas por altos cipreses, pérgolas y glorietas, creaba extensas zonas en sombra que contrastaba con el esplendor de la luz mediterránea. Formas arquitectónicas y escultóricas repartidas por todo el jardín daban vida al mismo, sirviendo de contrapunto a las formas y texturas naturales y aportando un nexo arquitectónico con la casa o villa.

En las pendientes escalonadas se abrían terrazas y zonas planas, que sostenían muros de contención, unidas entre sí por escalones, tramos de escalera y rampas. El agua desviada del río hasta el punto más elevado, era conducida a través del jardín en forma de cascadas, fuentes, surtidores y estanques transparentes que, junto al goce visual y sensual que producían, actuaban también como sistema de riego.

La presencia simultánea de agua y sombra que el jardín suministraba, proporcionaba el ansiado frescor. El boj y otros arbustos se podaban y orientaban según tramas lineales, a fin de poderlas contemplar desde arriba; no obstante, el uso de plantas florales era infrecuente. Se recurría a las avenidas de árboles para destacar una perspectiva y enmarcar paisajes que quedaban más allá del mismo jardín. La casa y el jardín se diseñaban en un proceso único, como una unidad.

El acceso está en un nivel inferior y el visitante avanza enfilando el jardín con sus numerosas esculturas, fuentes, formas y centros de interés, camino del palacio situado en lo alto. Merced a todo esto se provoca una experiencia sensible y cinética, un cúmulo de acontecimientos previos a entrar en el interior del edificio. Se diseñó una composición de enorme espectacularidad para conmover e impresionar a quien la visita.

La Villa Lante, construcción anterior a la d'Este, es menos barroca, de menor escala y más íntima; su diseño va emparejado directamente a un pueblo ya existente, entre cuya plaza del mercado y la entrada principal a la villa discurre una avenida. En sí misma la villa se compone de un par de casas, o de una sola dividida en dos por el eje del jardín.

Además, dado que el jardín discurre desde la puerta principal, entre ambas villas, hasta la cima de la ladera, aparecen uno anterior y otro posterior. Estas características son las que dan a este diseño interés y singularidad. Sylvia Crowe nos habla de la evolución que acusa el agua desde su rusticidad, en la cima, su avance gradual en sofisticación según se canaliza y proyecta en cascadas y surtidores, hasta llegar abajo, donde se presenta como un parterre de agua, magistralmente construido.

Por otra parte (como ocurre en la Villa d'Este). cabe que la secuencia que se experimenta debiera realizarse al revés de como sucede en realidad, a causa de que el acceso se hace desde la parte baja.

El jardín constituye una serie de hechos acompañados de panoramas variables, sentidos simbólicos y recogimiento creciente. Para algunos sitios se diseñaron surtidores que remojan inesperadamente a los huéspedes, y una mesa de piedra para comer en la parte alta del jardín se servía del agua que había en su centro con la finalidad de enfriar el vino y hacer flotar los platos de un lado a otro.

Según se asciende a la cima de la colina se divisa el estanque de agua del nivel inferior, el pueblo circundante y el paisaje que se extiende más allá del muro se hace visible progresivamente. Aquel jardín cercado era un oasis o un paraíso comparado con la miseria y depauperación del pueblo vecino y de los campos colindantes.

En estos dos jardines se observa una inspirada conjugación entre emplazamiento e idea. Las cualidades del emplazamiento se amoldan respetuosamente a una composición arquitectónica firme. De este modo se logra un contraste muy intenso entre las formas de origen natural y las creadas por el hombre, aspecto en que a menudo reside la esencia del goce visual de un diseño paisajístico.

Asimismo, el paraje sale enriquecido por unos detalles apropiados y relacionados con una idea general que proporciona variedad y admiración, dentro de la inteligibilidad del conjunto. La unión entre el detalle y el emplazamiento se manejó de tal manera que la ausencia de cualquiera de ellos daría en lo incompleto. Estamos ante principios permanentes del diseño.

Francia

Tiempo más tarde, Francia disfrutó de las condiciones de paz y prosperidad básicas para un renacimiento. La Guerra de los Cien Años con Inglaterra, que se prolongó hasta final del siglo XV, tuvo e! efecto de quebrantar el entusiasmo de la aristocracia por asimilar las tendencias artísticas. Carlos VII de Francia, en 1495, organizó una expedición a Nápoles, de la que volvió con veintiún artistas italianos, una considerable cantidad de objets d'art y deseos de construir al modo de Italia.

Consecuentemente los jardines de los antiguos castillos de Ambroise y Blois sufrieron reformas y ampliaciones que reflejaban la estética italiana, pero no era fácil conquistar la obligada unidad entre los nuevos jardines y los edificios existentes rodeados de fosos y fortificaciones. En Blois, debido a la orientación del terreno, los jardines reformados se reestructuraron dándoles una orientación oblicua respecto al castillo.

En Chantilly, el castillo original ocupaba una isla, lo que hacía imposible cualquier relación directa entre casa y jardín. En Fontainebleau, donde Francisco I reconstruyó y decoró el palacio con la ayuda de una segunda importación de artistas italianos en el año 1525, los jardines se distribuyeron lejos de los fosos y separados del castillo.

Se puso de manifiesto que la única manera de lograr el efecto perseguido era construir de nuevo y simultáneamente los castillos y los jardines. Así se hizo en Ancy-le-Franc (1546) y en Chateau d'Anet (1548) y, en adelante, también en otros lugares. A pesar de la invención de la pólvora, con lo que el foso perdía su función defensiva, los franceses insistieron en rodear sus castillos con un foso simbólico.

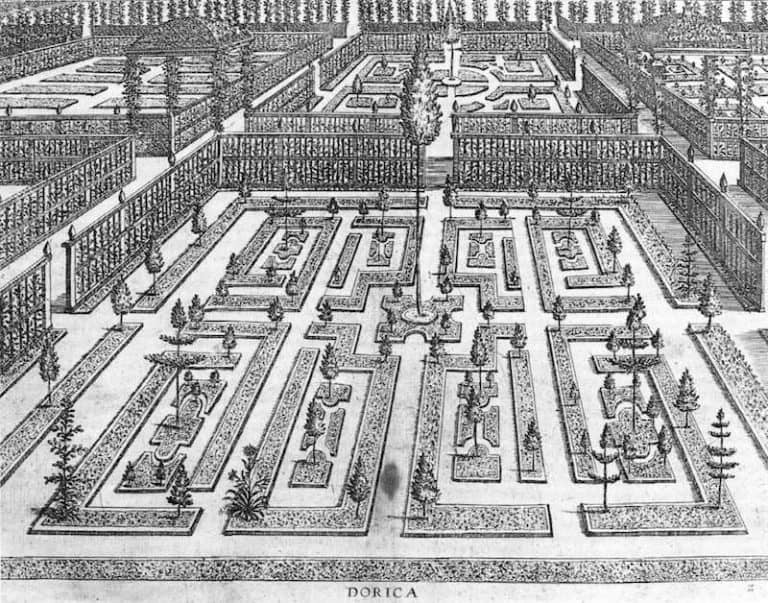

En el siglo XVII Francia tuvo el período de máxima riqueza y poderío, desempeñando el papel de árbrito en los gustos de toda Europa. Los jardines franceses se caracterizan particularmente por el uso de los parterres, cuyo origen se remonta a los jardines de los físicos medievales, donde las diversas especies de hierbas medicinales se separaban mediante setos vivos.

Con el tiempo esta separación se convirtió en algo ornamental, abandonando su carácter funcional, pues frecuentemente no segregaban nada en absoluto. En ocasiones, las divisiones se hacían con grava o arcilla coloreada, en otras, las flores el follaje de las plantas cumplían esta misión. Jacques Boysseau desarrolló el arte del parterre y una teoría de jardinería que fue preludio del celebrado trabajo que André Le N6tre presentó a mediados del siglo XVII.

El clima y paisaje del norte de Francia desempeñó un papel importante en la determinación de las características del jardín francés y justificaban las diferencias con los modelos franceses e italianos.

El norte de Francia es comparativamente llano y boscoso, razón por la que sus jardines parecen claros en el bosque y la topografía tuvo que alterarse con delicadeza, a fin de crear desniveles terrazas desde donde contemplar los parterres, ya que las vistas al exterior eran muy restringidas. Los ríos de curso lento y los pantanos de poca profundidad se prestaban a ser remodelados en canales, fosos y remansos de agua tranquila.

En los jardines franceses, a diferencia de los italianos, no acostumbran a emplearse ni cascadas ni surtidores. Las escasas fuentes existentes en el norte de Francia se ejecutaron a costa de grandes esfuerzos y su concepción adolece de inseguridad.

La rígida distribución axial, la simetría, las proporciones matemáticas y la perspectiva sin fin del jardín francés del siglo XVII es un fiel reflejo de la prosperidad, del poder y de la inflexibilidad social de Francia y del cambio que experimentaba la idea de la influencia que el hombre ejercía sobre la naturaleza.

La práctica de la caza en los bosques que ceñían los jardines exigió la apertura de caminos radiales que partían de un punto central, los cuales determinaban visiones direccionales y mejoraban la maniobrabilidad. Este modelo en «estrella» se sumó al diseño de jardines y a las formas urbanas, como es patente en las avenidas de Versailles, París y Washington.

La suprema muestra de la expresión conceptual de un paisaje ordenado geométricamente está en dos obras maestras de André Le N6tre, Vaux-le-Vicomte (1650-1661) y Versailles (1661).

Vaux es el ejemplo perfecto de la unidad entre la casa y el jardín. Un equipo compuesto por André Le N6tre, experto en jardinería, y Le Brun y le Vau, arquitectos, fue el autor de la obra. En aquellos días la magnitud de la obra, era enorme.

El proyecto dio trabajo a centenares de hombres, algunas de cuyas familias fueron trasladadas, pues tres pueblos resultaban afectados por el mismo. Las dimensiones aproximadas del terreno eran 1200 X 2400 m, pero ·el verdadero jardín francés ocupaba una pequeña superficie alrededor del palacio.

El proyecto· es aparentemente sencillo, rígido y simétrico, bien que en realidad es versátil y sorprendente a un lado y otro del eje principal. El terreno se configuró con extrema meticulosidad, por cuanto la pendiente dada desde el palacio hasta el río, convenientemente canalizado, impedía la visión del mismo hasta el último minuto.

El jardín es un problema matemático resuelto con gran acierto en sus proporciones y en sus efectos visuales. Un foso, símbolo de antiguas tradiciones, circunda el perímetro del castillo.

El jardín pertenecía a Fouquet, Ministro de Finanzas del rey Luis XIV y fue frecuentado por muchísimos cortesanos, gobernantes, y nobles con su servidumbre. Era escenario dispuesto para la ostentación y la ceremonia, donde se celebraban fiestas y conciertos, regatas en el río y partidas de caza en los contornos, y donde el ambiente general y los hábitos sociales tenían la categoría de un club de campo privado.

Celoso del éxito social y artístico de Fouquet, el rey lo mandó encarcelar y trasladó su grupo de diseño a un pequeño pabellón de caza que poseía en Versailles. En siete años, del jardín de 100 Ha se pasó a una propiedad de 6000 Ha y la fachada del palacio se alargó hasta alcanzar 400 m de longitud.

Aunque el jardín en concreto y en relación al área total abarcada parece de reducidas dimensiones, posee unos trazados lineales que se extienden hasta la lejanía a manera de caminos de montería que dibujan estrellas cuyos brazos, al encontrarse, vuelven a desplegarse. Esta obra fue una empresa más ambiciosa incluso que Vaux-le-Vicomte.

Versailles, a pesar de las dificultades técnicas que concurrían, tenía 14.000 fuentes. El palacio era el centro de la nueva ciudad de Versailles, que debía albergar a las 20.000 personas vinculadas a la corte francesa. únicamente el palacio acogía ya a 1000 nobles, junto con sus 4000 criados. El palacio dista del principio del canal unos 1200 m (de suave pendiente): este último tiene una longitud y anchura aproximadamente de 1200 y 100 m respectivamente.

Principios que rigen el jardín francés:

El diseño del Palacio de Versalles y sus jardines constituye uno de los ejemplos más emblemáticos del Barroco en la arquitectura y el paisajismo, reflejando no solo el apogeo del absolutismo monárquico bajo el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, sino también la conceptualización del jardín como una extensión del poder y la dominación humana sobre la naturaleza.

El eje central, que atraviesa la alcoba de Luis XIV y se extiende hacia el horizonte, simboliza el control absoluto del monarca sobre su reino y, por extensión, sobre el entorno natural. Este diseño manifiesta la idea del derecho divino de los reyes, una creencia de que la autoridad del monarca es otorgada por Dios y, como tal, incuestionable y total. La imposición de un orden geométrico y simétrico sobre el paisaje circundante es una expresión física de este principio, donde la naturaleza es moldeada, dominada y encuadrada para reflejar y reforzar el poder del rey.

Los bosques que rodean el jardín son contenidos y enmarcados por esta visión, con vistas y paseos cuidadosamente diseñados para ofrecer solo las perspectivas deseadas. Este control sobre el entorno visual no solo destaca la supremacía del monarca sino que también limita la experiencia del espectador a lo que el diseño del jardín pretende comunicar.

El tapis vert, un amplio corredor de césped que se extiende a lo largo del eje principal, sirve como el corazón del jardín, flanqueado por bosques y espacios abiertos que albergan una variedad de jardines temáticos, fuentes, estatuas, laberintos y escenarios para el entretenimiento de la corte. Estos elementos, junto con las fantasías acuáticas y los teatrillos, no solo proporcionaban diversión sino que también eran manifestaciones de la capacidad del rey para ordenar y controlar el espacio para su placer y el de sus cortesanos.

El jardín de Versalles, al igual que el de Vaux-le-Vicomte, fue diseñado para acoger a grandes multitudes, funcionando como el escenario perfecto para las ceremonias protocolares, diplomáticas y políticas de la corte francesa. En este sentido, los jardines de Versalles no eran meramente decorativos, sino que desempeñaban un papel crucial en la representación del poder y la grandeur del Estado francés, sirviendo como una extensión física y simbólica del palacio y, por ende, del reinado de Luis XIV.

El jardín francés en Inglaterra

La expansión de la influencia del jardín francés a lo largo del siglo XVII, particularmente en Holanda e Inglaterra, marca un interesante episodio en la historia del diseño de jardines, donde el intento de transposición de un estilo marcado por su rigidez y simetría enfrentó desafíos significativos al encontrarse con el paisaje natural y ondulado característico del campo inglés. La restauración de la dinastía Estuardo en Inglaterra trajo consigo una oleada de admiración por los usos y estilos franceses, impulsando una transformación en el diseño de jardines que, sin embargo, no siempre logró armonizar con el entorno local.

La introducción de parterres en sustitución de los knot gardens Tudor, y la transformación de fuentes y manantiales naturales en estanques y juegos de agua más elaborados, buscaban emular la grandiosidad y la formalidad de los jardines franceses. Sin embargo, estas adaptaciones a menudo resultaban en una marcada incompatibilidad con el paisaje inglés, perdiendo la calidad íntima y privada que caracterizaba a los jardines Tudor.

Se especula que Le Notre, el famoso diseñador de los jardines de Versalles, fue comisionado por Carlos II para diseñar los jardines del Palacio de Greenwich, aunque fueron los jardineros London y Wise quienes llevaron a cabo la ejecución de varios proyectos emblemáticos intentando replicar la simetría y monumentalidad del estilo francés en sitios como Hampton Court, Longleat y Chatsworth. En Longleat, por ejemplo, el curso del río fue modificado para crear estanques cuadrados y rectangulares con fuentes, intentando encajar estos elementos dentro de un marco arquitectónico formal que chocaba con el paisaje natural inglés.

Esta ambición de imponer el formalismo francés en el paisaje inglés se encontró con obstáculos tanto prácticos como estéticos. En Greenwich, la topografía del lugar resistió la rigidez del diseño francés, mientras que en Hampton Court el terreno elevado no permitió una integración armoniosa del estilo francés al entorno. Estos intentos resultaron en lo que muchos consideraron imitaciones desafortunadas de los grandiosos jardines franceses, evidenciando una tensión entre el ideal de simetría y control sobre la naturaleza promovido por el jardín francés y las características intrínsecas del paisaje inglés.

La experiencia de la adaptación del jardín francés en Inglaterra ilustra la complejidad de trasladar estilos paisajísticos de un contexto cultural y geográfico a otro, resaltando la importancia de considerar las características únicas del entorno natural en el diseño de jardines y la interacción entre estética, funcionalidad y paisaje.

Jardines en las colonias

Historia del jardín en Inglaterra

Aquí, el concepto y los orígenes de la jardinería paisajista son bien distintos. El campo inglés, con sus colinas ondulantes, ríos sinuosos y arbolado disperso, no era intrínsecamente apto para el jardín francés y, por consiguiente, estos elementos fueron factores muy influyentes. Los jardines de Francia

no agradaban particularmente a los ingleses del siglo XVIII, de espíritu recto y democrático, pues se asociaban a gobiernos despóticos, motivo por el cual se recibirían de buen grado otros modelos antitéticos a los primeros.

El incipiente movimiento Romántico creó una poesía y una pintura que ensalzaron las bellezas de la naturaleza y del paisaje. Los grandes viajes que todos los ingleses cultivados realizaron a Italia, atravesando los Alpes, les pusieron en contacto con parajes abruptos y pintorescos.

Los lienzos de Nicolás Poussin, Salvador Rosa y Claude Lorrain plasmaron los paisajes que habían contemplado en sus itinerarios. Estas pinturas no eran copia de la realidad, sino composiciones ejecutadas con elementos seleccionados y dispuestos enfáticamente, como montañas encrespadas, ríos, praderas bucólicas, castillos y monumentos en ruina, lagos y árboles agitados por el viento.

Muchas de ellas incluían templos clásicos y grupos de figuras alegóricas. Junto al paisaje y su estilización pictórica, el visitante vio en Italia las famosas villas con sus jardines, ambos en un atractivo y romántico estado de abandono. Los viajeros comenzaron a ver el paisaje con ojos de pintor, y de vuelta a Inglaterra encontraron que sus austeros Jardines carecían de interés y de vitalidad. Oriente ejerció también su influencia desde el siglo XVII, tiempo en que se abre a las relaciones comerciales.

En la porcelana y labores en laca que se importaron venían representados paisajes, lagos y cascadas cuya estética y tratamiento intervinieron en el desarrollo de un nuevo sistema para la ordenación de jardines en Inglaterra.

El jardín en imitación del paisaje fue un producto del movimiento romántico, cuya forma se basaba en la observación directa de la naturaleza y en los principios de la pintura. Los objetivos del arte del paisaje pasaron a ser la sorpresa, la variedad, la simulación y la consecución de idílicas perspectivas.

El manejo de los sinuosos contornos naturales con arreglo a la serpenteante "línea de la belleza» de Hogarth y la articulación de la luz y la sombra como lo haría un pintor fueron las preocupaciones que ocuparon la mente de todas las personas de buen gusto y cultura en la Inglaterra del siglo XVIII y, por último, a la totalidad de Europa y América, ya en el XIX.

En los lugares en que existían, los parterres y terrazas se sustituyeron por suaves praderas, grupos de árboles, lagos, ríos con meandros y calzadas sinuosas. En cuanto fue posible el paisaje se embelleció, en aquellos puntos donde convenía, recurriendo a diferentes motivos, tales como templos, puentes y esculturas.

Tuvo suma importancia la eliminación de cualquier interrupción visual entre el jardín y el paisaje, para lo cual se hizo uso de cercas rehundidas que no impedían la visión directa hacia el campo, al tiempo que impedían la entrada a ciervos y ganado. Esta técnica tiene posibilidades de aplicación en el diseño del paisaje actual.

William Kent sostuvo que la validez de este sistema derivaba de dos factores esenciales: primero, su integridad moral, y segundo, sus orígenes clásicos. Dijo, por ejemplo, que las fuentes de bronce moldeadas para simular árboles, los árboles podados para parecer piedras y otros muchos engaños que poblaban Versailles eran absolutamente deshonestos o, como mínimo, ridículos. Una cascada natural o un riachuelo que culebrea son conceptualmente más puros que un surtidor de agua turbia tomada con esfuerzo desde un pantano.

El gusto por lo irregular y lo natural fue considerado como algo moralmente sublime y, si bien los orígenes clásicos de la irregularidad eran difícilmente localizables, se constató que la antigüedad clásica cultivó la regularidad en las construcciones y lo contrario en los jardines. Una prueba de todo ello es el Valle del Templo de la villa de Adriano.

Del mismo modo que la arquitectura de Palladio se calificó como clásicamente correcta, otro tanto se hizo con los jardines irregulares.

En el tercer decenio del siglo la revolución en el diseño de jardines estaba perfectamente encaminada. Fue acaudillada, en un principio, por los llamados amateurs, como Henry Hoare, que empezó a trabajar en Stourhead en 1725; realizó aquí un jardín extendido sobre un valle, donde se represó un río, al objeto de crear un lago de formas irregulares, que queda oculto desde la casa en lo alto, una villa palladiana que, a su vez, tampoco se ve desde el mismo.

El único vínculo entre ambos es un obelisco, visible desde la casa y desde un lugar específico del jardín. Siguiendo la orilla del lago y uniendo una serie de «episodios», discurre un paseo que, recorrido en la dirección apropiada, proporciona una lectura correcta del jardín. Este recorrido puede durar un día, aunque la distancia no sea excesivamente larga.

La organización del jardín sigue las reglas de la pintura paisajista y, de hecho, en este caso, se tomó como base un cuadro de Claude Lorrain. El puente situado en el punto de partida, el templo de Flora y el Panteón que hallamos aquí se asemejan en forma Y disposición a los del lienzo.

Un nivel ulterior de estimación estaría en las alegorías mitológicas y literarias que acompañan a cada peculiaridad. A medida que el visitante caminaba, se le ofrecían vistas y paisaje nuevos, y se le conducía oblicuamente a los edificios y a los panoramas contemplados con anterioridad.

Al llegar a un punto determinado, el paseo conduce a una gruta subterránea con helechos, en la que se oye el rumor del correr del agua y donde aparece una estatua de Neptuno cubierta de musgo. Se trata de un cambio ambiental intencionado, que intenta evocar fisiológica e intelectualmente imágenes de un legendario reino submarino.

Una abertura practicada en la roca permite la visión a través del lago del Templo de Flora. Por tanto, vemos que Stourhead es una secuencia de experiencias, de las que muchas tienen un contenido intelectual y se concibieron para apreciarlas gracias a unos conocimientos en mitología y poesía.

Las cualidades de luz, temperatura, textura y sonido del ambiente, en unión de las impresiones visuales. suman sensaciones que, yuxtapuestas al primer nivel de reacción, proporcionan una experiencia completa. Probablemente una película moderna es la comparación más próxima, en la que, a partir de una imagen y la significación que tiene, es posible prefijar la respuesta.

En este tipo de jardines se abstendrían de utilizar plantas de floración demasiado colorista. Los rododendros que pueden verse hoy en día en Stourhead no son cultivos originales, se plantaron posteriormente y ahora son un motivo de polémica entre los «puristas» y el National Trust, entidad propietaria y conservadora de los jardines públicos que proclama la preferencia de los visitantes hacia las azaleas.

Los puristas desearían que los rododendros fueran retirados del lugar. El primer profesional que diseñó jardines según el nuevo estilo fue William Kent. En Rousham, construido entre 1738 y 1740, Kent proyectó la totalidad del panorama que se divisa desde la mansión existente y edificó un molino y unas ruinas sobre una lejana colina, con el fin de coronar tan romántica composición.

El diseño abarcó todo el panorama que era visible desde la casa. El efecto acumulativo de este planteamiento se plasmó en el aspecto actual del paisaje inglés, un paisaje regido por un diseño y constituido por la conjunción de vistas desde muchas casas de campo.

En Rousham, el jardín está a un lado de la casa e incluye una arcada clásica, un riachuelo, una gruta, unas cascadas y algunas estatuas evocadoras que se asientan en claros del bosque para ser contempladas desde las avenidas, y forman parte de las vistas.

Ya en la mitad del siglo XVIII, el nuevo estilo en jardinería gozaba de amplia aceptación. Lancelot Brown, conocido por Habilidad Brown, fue el máximo exponente, y disfrutó de gran solicitación. A diferencia de Kent. no aprobó las soluciones arquitectónicas en jardinería. Prescindió de terrazas y parterres, dejando que el césped creciera en torno a los edificios directamente del suelo.

Los límites visuales se eliminaban merced a cercas rehundidas, y el paisaje, aparentemente continuo, se colmaba de árboles en grupos o reuniones irregularmente dispuestos sobre el ondulante terreno. En caso de que fuera viable, se represaba la corriente de un río para crear, como se hizo en Blenheim, un lago que se adecuara al paisaje con maestría.

El aspecto externo de estos parajes depende del buen gobierno y orientación agrícola que reciban las fincas, pues conviene tener presente que éstas engloban granjas y campos de cultivo. En suma, la creación de paisajes pintorescos en armonía visual con los sistemas naturales existentes es fruto del conocimiento de los principios de la ecología.

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Humphry Reptan publicó una teoría sobre la jardinería del paisaje que lo convirtió en representante de este estilo. Reptan modificó la tajante fórmula de Brown y apoyó la reutilización de las terrazas con conectores de la casa y el jardín.

En una obra satírica, Reptan se vio motejado de Mr. Milestone (Sr. Punto Miliario). a causa de un truco suyo en virtud del cual los mojones que jalonaban la avenida que conducía a las casas los colocaba con separaciones menores de una milla. Este hecho evidencia una escala valorativa basada en cantidades y dimensiones, fiel reflejo del prestigio del propietario.

Otra técnica más interesante consistía en sus «libros rojos», donde exponía sus propuestas con unos dibujos o acuarelas que señalaba con «antes» y «después». La simple comparación entre ambos mostraba cómo una pradera cruzada por un riachuelo, tranquila y sin el menor atractivo, se transformaba en un paraje de gran belleza, con un lago de ondulantes aguas y con grupos desperdigados de árboles, que constituían el entorno total de una construcción similar a un castillo, ubicada en una terraza de grandes dimensiones.

Estados Unidos

El jardín romántico se adoptó en su momento en América. Los primeros síntomas reveladores de un cambio en el gusto de los americanos se hallan en la remodelación de los jardines de Monticello y en la implantación de céspedes y cultivos sencillos en Mont Vernon, que Thomas Jefferson promovió en 1737. El belga André Parmentier, que estableció una guardería infantil en el

Brooklyn de 1824, diseñó algunos de los primeros jardines que renovaban el paisaje por completo. En 1828 escribió un ensayo en el que elogiaba el estilo pintoresco y se oponía al formalismo vigente en América. A continuación, y antes de morir en 1830, proyectó la disociación de los terrenos de varias extensas propiedades a orillas del río Hudson.

Andr-ew Jackson Downing sucedió a Parmantier en el liderazgo de esta disciplina. Downing presentó en 1841 una teoría que se basaba en los trabajos de Reptan, incorporándolos al pintoresquismo.

Sus argumentos en favor de las bellezas del paisaje natural, de los bosques y cultivos y de los valores estéticos y morales que se conquistaban a partir de los mismos, fueron tan convincentes que todos los nuevos jardines adjuntos al creciente número de villas suburbanas se expusieron de acuerdo al lenguaje del romanticismo.

Su libro tenía un tono eminentemente moral y hacía hincapié en la sofisticación y refinamiento que se requerían para apreciar las sutilezas de las formas naturales.

A mitad del siglo XIX, Downing se erigió como fabricante de gustos en materia de jardinería a lo largo de la costa este americana, y fue acogido por todos los grandes terratenientes de la ribera del río Hudson. En esta zona fue el creador de estimables paisajes al uso inglés, pero procurando subrayar las peculiaridades de cada lugar.

Las ilustraciones de su libro ofrecen una serie de prototipos de villas para personas de renta media (fig. 2.45). Los grupos familiares adoptan actitudes ciertamente torpes, tomando el té sobre un césped rodeado de coníferas y arbustos o dominando la vista de un lejano paisaje montañoso.

Estos jardines pertenecían a villas de la era victoriana y eran demasiado pequeños para obtener con ellos un efecto paisajístico; el conflicto surgido entre la idea inicial y la falta de espacio para llevarla a cabo contribuyó a la desintegración del jardín, en la mezcolanza de macizos florales y arbustos en que vino a parar a finales del siglo XIX.

California

Con anterioridad se señaló que las primeras casas solariegas de California procedían de una tradición completamente distinta, enraizada en el islam y en España. Soldados mejicanos retirados y rancheros pioneros en California a primeros del siglo XIX construyeron casas de adobe; unos porches cubiertos circundaban un patio o espacio central con funciones de zona social, donde tratar los negocios del rancho o asuntos familiares.

A menudo también se destinaban al cultivo de hortalizas, frutales y flores. La planta de una de estas construcciones en el Valle de Santa Clara, que data aproximadamente del año 1858, revela un par de jardines. Uno de ellos estaba circundado en tres de sus lados por las paredes encaladas de adobe de las estancias que, a su vez, se interconectaban por una galería o arcada cubierta; su distribución era rígida, con macizos de flores, rosales y cipreses podados. A la fuente o manantial que ocupaba el centro del jardín se accedía por caminos de grava. Todo el perímetro se delimitaba con árboles frutales, como el naranjo.

El segundo jardín tenía una pérgola con un emparrado y una capilla. La configuración de esta finca mantiene una íntima afinidad con la vida que se llevaba en el interior de las viviendas, su diseño es sencillo y su forma responde a los aspectos prácticos del riego y del cultivo de plantas para la recogida o, simplemente, por su aspecto decorativo.

Con la cesión, en 1848, de California a los Estados Unidos, esta región se hizo eco del estilo de vida, modas y actitudes procedentes de la Costa Este y que, como hemos mencionado, implicaban la inclinación 'lacia el jardín que mimetizara el paisaje natural.

Consecuentemente, la arquitectura de adobe y el patio de las fincas hispano mejicanas se reemplazaron por villas al estilo de la Costa Este, cuyos jardines ornamentales no correspondían a la aridez de la zona. Un proyecto publicado por John Melaren, superintendente del Parque Golde Gate, recuerda con mucho el estudio de Downing. Elemento básico de la distribución era un extenso césped frontal que establecía una distancia con la calle. También se incorporaban huertos de hortalizas y frutales.

Frederick Law Olmsted criticó la incapacidad de los californianos para aprovechar las condiciones climáticas específicas del Oeste y manifestó su desaprobación a la tendencia general a ignorar las ventajas en salud y comodidad que reporta el respeto a la fuerte relación que vincula a la casa con el jardín.

El proyecto que elaboró para el campus de Stanford (1880) ilustra lo que entendía como formas arquitectónicas congruentes: arcadas y patios análogos a los vistos en España y Norte de África. que compensarían los efectos del calor y el viento. Faltaban los grandes céspedes para segar y, en cambio, la flora de la zona se completaba con especies resistentes a la sequía, bien adaptadas al clima.

A finales del siglo XIX un nuevo interés hacia la arquitectura clásica vino a dar en la construcción de numerosas villas «mediterráneas" y casas «coloniales españolas" en California y otras regiones. Los jardines, -como parte integrante del estilo. se colmaron de formalismo y orden.

Bruce Porter (1915) artista y diseñador de jardines de San Francisco, encabezó el retorno a este estilo directo y criticó las artísticas curvas y pintorescas avenidas de grava tan celosamente defendidas por Melaren que, en su opinión, debían quedar relegadas a «una generación más pausada, romántica y tranquila."

Además, halló satisfacción en la manera de aposentar la casa en el jardín y, al margen de sus relativos méritos artísticos, en la exterioridad de unas formas eclécticas inherentes a las originales de España e Italia que le habían servido de base y que proporcionaban una relación clara entre el exterior y el interior.

A todo esto, cabría añadir que el estilo arquitectónico se adaptaba con facilidad a los jardines más reducidos.

La utilización de loggias semejantes a la Villa Médicis posibilitó un enlace más inmediato entre la casa y el jardín que el existente en las casas de estilo «victoriano», donde el porche está conectado con las habitaciones, mas no con aquél. En otros ejemplos de este nuevo estilo, la colocación de la entrada principal a un lado de la casa favorecía una relación inusual entre la sala de estar y el jardín.

En los primeros modelos, las salas de estar se situaban normalmente en la fachada principal que daba a la calle.

A principios de 1900 se montó una activa campaña para atraer nuevos colonos a California. Un folleto de la Union Pacific titulado «California te llama» exhibe a una bella señorita sentada sobre una verde orilla repleta de amapolas, a la sombra de un roble y con un lago y unas montañas cubiertas de nieve como fondo.

Los agentes de tincas inundaron la Costa Este y el Medio Oeste con folletos que describían con un lenguaje seductor los terrenos y ciudades californianas que estaban a la espera de ser habitadas. Otro folleto representaba Oakland como la «Atenas del Pacífico, el lugar más bello de la tierra». Los médicos escribieron acerca de cuan beneficioso era para la salud vivir en California.

Una consecuencia importante y relacionada con estos estímulos fue, a comienzos de 1900, la «invención» del bungalow, como el tipo de vivienda idóneo para una población creciente compuesta por familias de renta modesta.

Corrientemente disponía de seis a nueve habitaciones en una única planta con grandes y numerosos ventanales, amplios porches y anchos aleros, y se construían en pequeñas parcelas de acuerdo a un sinfín de estilos arquitectónicos.

La casa Gamble de Pasadena, obra de los hermanos Green, si bien no es propiamente un bungalow, puede considerarse como un punto de partida para esta idea; tiene muchos porches vinculados a las dependencias de la vivienda, que posibilitan la vida al aire libre.

El bungalow fue una construcción muy corriente y, como expuso Olmsted, puso en evidencia los logros que se extraían de la relación con el exterior. El porche posterior fue un elemento muy importante que, dominando un pequeño jardín, se empleaba para comidas y actividades familiares, algo parecido al uso que había recibido el patio hispano mejicano.

El tipo de vida que generó el bungalow californiano fue descrito por C. F. Saunders como «informal, pero no necesariamente bohemio», y «sencillo, sin ser dejado». Un libro de jardinería muy popular en aquellos días, obra de Eugene Murmann 8, ilustró gran cantidad de jardincillos de bungalow, siguiendo diversos estilos, como el «japonés», «paisaje natural» y «florido».

Los rasgos más señalados de estas construcciones eran las grandes proporciones del espacio dedicado al césped delantero, la entrada principal y el porche encarados a la calle y el garaje posterior, donde tradicionalmente estaba la cochera, lo que exigía el trazado de un acceso al mismo que recorría lateralmente el solar.

Este conjunto de características heredadas y consumidoras de espacio procedían de la distribución del jardín-paisajista pensado para planes de mayor escala o terrenos más grandes. Hasta el momento, el jardín pequeño no se veía como un problema sir.,gular de diseño.

En 1930, después de la Depresión, las zonas urbanas de California prosiguieron su expansión. Unas parcelas cada vez menores y la ubicuidad del automóvil supusieron para el propietario medio una considerable disminución de la superficie útil del jardín. Se produjo una creciente escasez de jardineros, junto con una falta de tiempo y entusiasmo por la jardinería. También se hizo patente, simultáneamente, un cambio de actitud frente a los jardines y su materialización como abastecedores de un espacio habitable adicional en climas suaves y agradables.

Este cambio parece que se intensificó durante la Guerra, cuando el racionamiento de gasolina y neumáticos redujeron las excursiones en coche los fines de semana. Los californianos empezaron a advertir que, al fin y al cabo, quedarse en casa no era tan malo y el Sunset Magazine fomentó el desarrollo de un estilo de vida donde el jardín y todos sus componentes -la terraza,

la barbacoa y la piscina- se integraban en un entorno doméstico con el ambiente de un lugar de recreo.

A finales de 1930 apareció una nueva clase de arquitectos paisajistas con estudios universitarios, cuyo número se incrementó después de la guerra. Ouizá el innovador más destacado, o, como mínimo, el técnico más antiguo en California dedicado al diseño de jardines es Thomas Church, estudiante en Berkeley (y también en Harvard).

Inició su labor en 1930, labor de extraordinaria influencia en la disciplina de arquitectura paisajista y, por medio de House and Home y Sunset Magazine, colaboró a estructurar la opinión pública respecto a la forma y uso del jardín privado, grande o pequeño, tanto en California como en otros muchos lugares.

Los avances que en Europa experimentaron el arte y la arquitectura, el cubismo y el expresionismo abstracto, la arquitectura funcional y el movimiento moderno, incidieron con fuerza primero en la Costa Este y después también en California.

La arquitectura moderna requirió una arquitectura paisajista moderna, cuya vanguardia la ostentaban Church y Eckbo en la Costa Oeste, James Rose en la Este y Christopher Tunnard y otros en Inglaterra.

El jardín natural y el ecléctico neoclásico fueron rechazados rotundamente.

Tres son los motivos que nos inducen a comentar detenidamente la carrera profesional de Thomas Church. En primer lugar, fue un innovador al igual que otros grandes diseñadores de la historia sobre cuyos trabajos ya hemos hablado. Maduró un planteamiento para diseñar en concordancia con el contexto ambiental y social donde actuaba.

El Museo de Arte de San Francisco celebró en 1937 una exposición bajo el título de Arquitectura del Paisaje Actual. El trabajo expuesto fue, ante todo, una muestra de diseño de jardines, e incluía también la importante labor realizada por el Servicio Forestal y los servicios de los Parques Nacionales de EE. UU.

Church presentó en una maqueta la organización «formal» de un jardín para una casa de William Wurster, en San Mateo. En la memoria se describía el jardín ocupando ambos lados de la edificación y comunicando directamente con la sala de estar. Church y Wurster agregaron también un pabellón de fantasía, en el que se apreciaban las primeras muestras de formas curvas en jardinería.

Church expuso una teoría basada en el cubismo, por la que un jardín no debía tener principio ni fin y que, contemplado desde cualquier ángulo, no sólo desde la casa, tenía que ser bello. Para crear la sensación de amplitud entraron en juego las líneas asimétricas; se constató que la simplicidad en formas, líneas y contornos era más grata a la vista y más fácil de mantener.

La forma, el contorno y la trama de los jardines se conseguían mediante los pavimentos, los muros y las plantas cuidadosamente guiadas o prendidas de un entramado.

El inicio de esta nueva fase lo marcan dos pequeños jardines diseñados en 1940 para la Exposición Golden Gate, en los que se demuestra las posibilidades que encierra la evolución hacia nuevas formas visuales en los jardines, sin dejar de dar satisfacción a los criterios prácticos.

Se abandonó el eje central en favor de una multiplicidad de puntos de vista, de planos simples y de líneas fluidas. La textura y el color, el espacio y la forma se manipularon de una manera que recordaba a la utilizada por los pintores cubistas.

La diversidad de contornos curvos, de superficies texturizadas y de muros se combinaron con un sentido de la proporción justo; se incorporaron, también, algunos nuevos materiales, como el pavimento de madera y amianto ondulado, que supusieron, desde un criterio estilístico, unos avances extraordinarios respecto a anteriores diseños de jardines.

Por consiguiente, la genialidad del jardín californiano reside en la yuxtaposición de varias ideas y tradiciones, y en la atención concedida a las condiciones del lugar. Los arquitectos paisajistas de Inglaterra, Escandinavia, Alemania y Suiza elaboran una síntesis europea con resultados obviamente distintos.

Sin embargo, la Costa Este mantuvo su lucha obsesiva en favor de la tradición paisajista y en Brasil, Burle Marx se apoyó en la pintura y la botánica moderna para plasmar un nuevo enfoque de diseño.

Las oficinas de mayor prestigio en esta actividad establecieron su sede en San Francisco. Además de Church y Eckbo, entre 1940 y 1950, Royston, Williams, Halprin, Osmundson y otros varios diseñaron jardines en Bay Area.

En el Museo de Arte de San Francisco se organizó en 1948 una segunda exposición, que dio a conocer la evolución estilística y formal de los proyectos, cuya amplia gama surgía de los arquitectos paisajistas de California.

En los trabajos de tipo particular se aprecian signos de preferencia por un estilo de vida interior/exterior. Una casa en la playa de Aptos y el jardín Donnell, en Sonoma, ambas obras de Church. demuestran lo antedicho, concurriendo asimismo una sofisticación en el planteamiento y en el tratamiento formal. En mi opinión, estos trabajos marcan la cumbre de su carrera.

En el jardín de playa en Aptos, introduce la idea de la madera como pavimento superficial, al ser relativamente barata en una región maderera, y de conservación casi gratuita. Uno de los jardines modernos más bellos del mundo, a la misma altura que Villa Lante, es el de Donnell, en Sonoma. La forma de la piscina, bastante sencilla en planta, resulta más complicada, pero elegante, vista en perspectiva.

Su contorno imita los meandros que el río Sonoma dibuja en los llanos que se divisan a lo lejos. La conexión estética existente entre el contorno de la piscina y las formas naturales es plenamente dinámica.

En contraposición a las formas fluidas de la piscina está la trama rectangular de un pavimento de hormigón y de una plataforma de madera, que deja espacios libres para no impedir el crecimiento de unos robles y no alterar así la condición del suelo. El jardín proclama su respeto hacia lo existente y el entorno circundante.

Aunque la mayoría de los jardines que concurrían a la exposición enfatizaban la vida al aire libre, en sus fotografías no aparecía persona alguna. En casi todos se empleó la madera de secuoya para escaleras, jardineras y vallas; esta madera pasó a convertirse en la marca de fábrica de California.

Diez años más tarde hubo otra exposición, en la que se presentaron algunos jardines, pero ninguno de Thomas Church. Algunos de los trabajos expuestos hacían gala de un alto grado de meticulosidad en un diseño, por demás tímido, y de una preocupación por las formas y detalles abstractos rozando lo ridículo. No obstante, la atención de casi todos los arquitectos paisajistas se dirigía por aquel entonces hacia proyectos a gran escala de viviendas, áreas de esparcimiento y expansión urbana.

En un centenar de años los jardines de California han sufrido una serie de cambios. Primeramente, se consideraron como algo necesario; tal es el caso de Camulos, donde crecían frutas y hortalizas, y donde el patio era un lugar de trabajo. Después, y en cuanto se dejó notar la influencia de la costa oriental, el jardín pasó a ser en un símbolo del status social y el jardín que imitaba a la naturaleza se convirtió en una tradición.

El movimiento ecléctico imponía su estilo y su ostentación. Hacia 1960 se concibió como un espacio útil al exterior, donde realizar actividades que hasta el momento habían quedado confiadas al interior de la casa: más aun, al incorporar piscinas, zonas de juegos, solárium, barbacoas, areneros para niños y equipos para recreo, este imperio privado adquirió las características de una zona de esparcimiento.

Probablemente todo ello servía para hacer notorio un estilo de vida de mayor lujo; también era consecuencia de la reclusión del individuo tras los muros del jardín, para compensar así la falta de intimidad y la tensión crecientes de la vida diaria.

Aunque el jardín en California es de un solo modelo, su evolución es característica. Su forma viene de las tradiciones islámicas, griegas y orientales que la precedieron y fundamento se encuentra en las personas, el clima y el paisaje de la región.

El futuro del jardín

Es difícil augurar qué futuro le espera al jardín particular. Parece notarse un cierto resurgir del interés por la jardinería y el cultivo hortícola. En California es ya un requisito imprescindible un buen sistema de riego, puesto que las plantas «exóticas» tienen mayor aceptación que las del lugar o las resistentes a la falta de agua, y, por tanto, en el futuro es previsible que se deba tener en cuenta este factor ambiental.

Sin embargo, la supervivencia del jardín privado es otra cuestión. La popularidad de las comunidades de vecinos y de los complejos residenciales es cada vez mayor y estimula, o quizá sea el resultado, un cambio de actitud.

Da la impresión de que mucha gente no quiere saber nada de jardines ni de jardinería: les gustaría contemplar el césped, los árboles y las flores, pero prefiere pagar a alguien para que los cuide.

Opino que esta necia manera de pensar parte de las personas que compran actualmente fincas. Pero para muchos otros. el jardín o algo similar, al que atienden por sí mismos, continuará siendo algo importante de su vida.

Muchos arquitectos paisajistas del momento, salvo notables excepciones, han abandonado el diseño de jardines privados. Puede ser una postura acertada, pero, ello no es óbice para que los clientes no participen más intensamente en el proceso de diseño.

En nuestros días es necesaria una técnica profesional y, sobre todo, en aquellos entornos delicados, donde el impacto de una construcción incapaz puede ejercer efectos devastadores e irreparables.

Finalmente, la imaginación y el pensamiento conceptual de un diseñador es todavía una energía válida que se aporta a un proceso cuya finalidad es dejar al descubierto posibilidades y desarrollar soluciones imaginadas, que se ajusten a las particularidades de un lugar específico.